ミシンの自動糸調子とは何ですか?また、標準糸調子との違いは?

生地を縫っていく時に、縫い目を見ながら、上糸と下糸の調子を、普通は、手動で調節していくのですが、それをある程度、自動でやってくれるのが、「自動糸調子機能」です。

調子っていうのは、糸の張りの強さのこと。

糸の種類の違い、また、生地の違いによって、縫い目が綺麗になる張りの強さがある、っていうことですね。

張りが緩いと糸が浮いてしまったり、逆に強いと、生地がつってしまったりします。

初心者のうちは、この調節が意外と難しかったりするので、初めてミシンを使う方には、自動糸調子はとても便利な機能です。

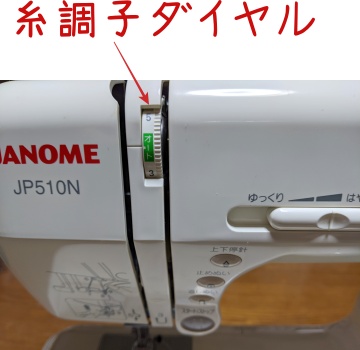

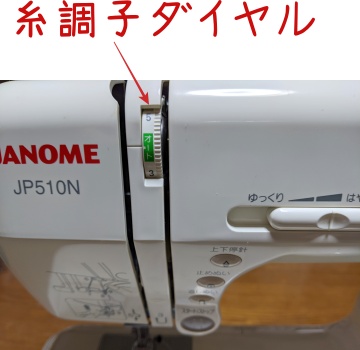

自動糸調子付きのミシンの糸調子ダイヤルには、「自動」または「オート」の位置があるので、そこに合わせておけば、糸調子は自動で調整されます。

ただ、この機能も完璧ではなく、生地が変わったり、糸が変わったりすると、その機種の自動糸調子の精度によっては、縫い目が汚くなることもあります。

自動糸調子付きのミシンでも、ダイヤルを回せば手動で調整できるので、自動で上手く縫えない場合には、かえって手動で調整した方が上手く縫える場合もあります。

そして、そうやって、手動で調整しているうちに、だんだんと「糸調子」を感覚としてつかんでいくことが出来る…というわけです。

まとめると…

初心者で、ミシンに慣れていない場合や、入園グッズを作るのに時間がない場合などは、自動糸調子機能付きのミシンを購入した方が、糸の調整が簡単です。

自動糸調子と標準糸調子の違いは?

自動糸調子よりも、少し精度が劣る糸調子が、標準糸調子です。

生地を縫っている時の上糸の張力(引っ張られ具合)は、2枚の糸調子皿の間に糸をはさみ、その押さえつけ具合で調節します。

自動糸調子付きのミシンの場合は、この2枚1組の糸調子皿が2組以上ありますが、標準糸調子の場合は、1組しかありません。

なので、その分、標準糸調子の方が、自動糸調子よりも、調整の精度が劣る…というわけです。

糸の張力を調整する糸調子皿のパーツ部分は、テンションとも言われているので、自動糸調子はオートテンションと呼ばれることもあります。

自動糸調子の機械式とコンピューター制御式の違い

標準糸調子よりも、糸送りの精度がいい自動糸調子ですが、さらに、自動糸調子にも、機械式とコンピューター制御式があります。

糸調子ダイヤルがあるテンションの前に、もう一つ隠れたサブテンションを付けて糸調子を調整するのが、機械式自動糸調子です。

一方、コンピューター制御の糸調子の方は、模様縫いや、文字縫い、刺繍など、縫い方によって、糸送りもコンピューターで自動制御されます。

このタイプは、コンピューター制御なので、糸調子も、液晶画面での調節となり、糸調子ダイヤルはありません。

コンピューター制御式自動糸調子は、シンガーの「モナミヌウプラス」や、ブラザーの「Innovis N150」などに搭載されています。

標準糸調子と手動糸調子の違いは?

標準糸調子付きのミシンは、糸調子ダイヤルに「標準」の位置があります。

メーカーや機種によっても、基準が異なりますが、糸調子ダイヤルを「標準」位置に合わせおくと、普通程度の厚さの生地で、普通の糸なら、たいていは綺麗に縫うことが出来ます。

これに対して、手動糸調子タイプのミシンの場合は、糸調子ダイヤルには、糸調子を強くするか弱くするかの数字の記載しかないので、生地や糸に合わせて、その都度、糸調子を調節してやる必要があります。

自動糸調子付きミシンの価格

自動糸調子付きのミシンは、通販で安い機種だと、2万円台の後半くらいからあります。

自動糸調子は、機種やメーカーにより、その精度が異なりますが、基本的には、値段が高いミシンほど、高精度の自動糸調子が付いています。

例えば、コンパクトミシンに付いている自動糸調子よりも、フルサイズミシンに付いている自動糸調子の方が精度が高くなっています。

以下の検索フォームでは、楽天市場ミシン人気ランキングトップ30から「自動糸調子付きミシン」に絞り込んで、検索することが出来ます。

自動糸調子ミシンをピックアップする時は、糸調子の項目で指定して下さい。自動糸調子だけじゃなく、標準タイプの糸調子付きミシンだけに絞り込むことも出来ます。

自動糸調子でも合わない 調子が悪い時は?

自動糸調子付きのミシンでも、生地や糸のよっては、調子が悪かったり、上手く縫えない場合もあります。

そんな時は、糸調子ダイヤルを自動の位置から動かしたくなりますが、その前に、まずは、以下のポイントをチェックしてみましょう。

上糸の掛け方は正しいか

ミシンの上糸は、正しくセットされているでしょうか。

例えば、上糸が、糸調子皿に、ちゃんとはまっていなければ、上糸はゆるゆるになってしまいます。

どこが悪いのかわからなくても、なんとなく怪しい場合は、もう一度、最初から、掛け直してみることで、直る場合があります。

特に、下糸が、布の裏でぐちゃぐちゃになる場合は、上糸の掛け方が間違ってる可能性が高いです。

取り扱い説明書を見ながら、もう一度、落ち着いて、上糸をセットしてみましょう。

生地に合った針と糸になってるか

縫い生地に合う適正な針と糸になっているでしょうか。

生地の厚さと、それに合うミシン針の種類(番号)や、糸の太さ(番手)などについては、たいていは、ミシンのマニュアルに書いてあるので、一度、見直してみて下さい。

針が折れたり、曲がったりしていないか

今まで、自動でちゃんと縫えていたのに、急に上手く縫えなくなった場合は、ミシン針が傷んでいる可能性があります。

針の先端が曲がっていたり、針先が無くなっていたりしてないでしょうか。

もしも、新品のミシン針があれば、比べてみることで、違いがわかりやすくなります。

下糸はちゃんとセットされているか

上糸に比べると、下糸は、セット間違いが少ないですが、まれに、ちゃんと糸が溝にハマっていなかったりする場合もあるので、こちらも、ちゃんとチェックしておきましょう。

ボビンに、ゴミがたまっていたり、ホコリが付いていたりしたら、掃除をして、もう一度、下糸をセットし直します。

糸調子の合わせ方

上糸や下糸のセットの仕方や、ミシン針などに問題がなければ、いよいよ、糸調子ダイヤルを回して、マニュアルで糸調子を合わせていきます。

その前に、ミシンの縫い方の仕組みをしっておきましょう。

一度、縫い方を仕組みを理解しておけば、上手く縫えない時の原因が特定しやすくなります。

以下は、Wikipediaから引用させてもらった、ミシンで布を縫う時のアニメーションです。

このように、糸調子が上手く合っている状態では、布を横から見ると、上糸と下糸は、布の真ん中あたりで交わっています。

この状態から、上糸の引っ張り方が強い場合と、弱い場合の「糸調子の合わせ方」を考えてみましょう。

上糸の張力が強すぎる場合

上糸の引っ張り方が強い場合には、通常、下糸の方が、布の上に出て来てしまいます。

上のアニメーションで言えば、緑の下糸が、布の表に出て来てしまう状態。上糸が直線のようになることもあります。

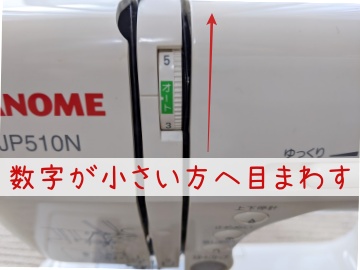

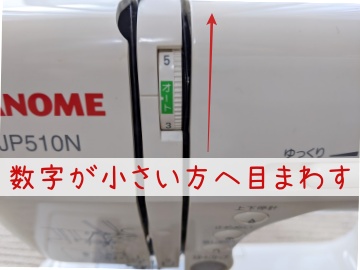

この状態では、上糸の引っ張り方を弱めればいいので、糸調子ダイヤルを数字の小さな方に回します。

上糸の張力が弱すぎる場合

逆に、上糸の引っ張り方が弱ければ、今度は、上糸の方が、布の下に出て来るような状態になります。

上のアニメーションで言えば、黄色の上糸が、布の裏に出て来てしまう状態。布の裏で下糸が直線のようになったり、布の裏の縫い目がゆるくなったりしている場合もあります。

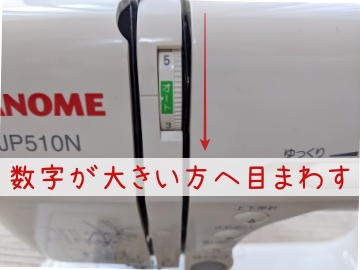

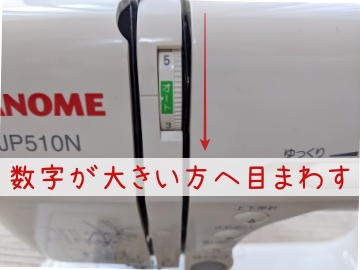

この状態では、上糸の引っ張り方を強めたいわけですので、糸調子ダイヤルを数字の大きな方に回します。

試し縫いで縫い目を確認

糸調子ダイヤルを動かしたら、実際に縫いたい生地の切れ端などで、試し縫いをしてみて、縫い目の状態を確認します。

縫い目の状態が良くなるまで…

糸調子ダイヤルを動かす

↓

試し縫いをする

…を繰り返します。

上糸がつっていて、引くと抜けてしまったり、布にしわがよったりしている場合は、下糸のセット方法が間違っている場合があります。